Das Thema Remote ID bestimmt in gewisser Weise über die Zukunft der Drohnenbranche. Grund genug, sich einmal genau mit dieser speziellen Disziplin der Drohnnentechnologie zu befassen.

Unter dem Begriff Remote Identification versteht man eine Technik, die die Identifizierung einer Drohne im Betrieb (im Flug) aus der Ferne ermöglicht. Man kann sich das Ganze vereinfacht wie ein Kennzeichen eines PKWs vorstellen. Mit dem Unterschied, dass das Kennzeichen auch dann lesbar ist, wenn die Drohne vielleicht gar nicht in direkter Sichtweite betrieben wird.

Im Folgenden wollen wir uns die wichtigsten Fragen rund um den Themenkomplex Remote Identification für Drohnen ansehen. Wir erklären euch, wieso es diese Technik benötigt und welche verschiedenen Systeme auf den Durchbruch warten.

Dieser Artikel wurde zuletzt am 07. Dezember 2023 aktualisiert.

Inhalt

Warum brauchen wir Remote ID?

Auf den ersten Blick bedeutet Remote ID (kurz RID) für Drohnenpiloten eigentlich nur zusätzlichen Aufwand und wenig direkt ersichtliche Vorteile. Trotzdem ist die Technologie entscheidend für die Zukunft von Drohnen.

Zurzeit sind Drohnen noch nicht in die Luftraumkontrollsysteme eingebunden, wie sie zum Beispiel für die bemannte Luftfahrt bereitstehen. Somit können Einsätze von Drohnen auch nur relativ ungenau koordiniert und durch eine zentrale Überwachungsstelle verfolgt werden.

Um die kommerzielle Verbreitung von Drohnen voranzutreiben und deren Einsatz im größeren Stil zu ermöglichen (z.B. Drohnenlieferungen) ist eine Technologie zur Identifizierung und Verfolgung von aktiven Drohnen notwendig: Remote Identification.

Erst mit validen Daten über aktuell operierende Drohnen lässt sich die bestehende Luftraumüberwachung um ein sogenannte UTM (UAV Traffic Management) erweitern. Sobald ein solches UTM eingesetzt wird, sind prinzipiell auch BVLOS-Flüge kein Problem mehr, da der Luftraum entsprechend koordiniert werden kann.

Wenn wir also von einer Zukunft sprechen, in der Drohnen automatisch Pakete liefern oder Gebäude und Infrastruktur inspizieren, sprechen wir auch von einer Zukunft in der Remote ID bereits vollständig in das Leben von Drohnenpiloten Einzug gehalten hat.

Wie funktioniert Remote ID?

Die Idee hinter modernen Remote ID Systeme für Drohnen ist in der bemannten Luftfahrt ein alter Hut. Einfach gesprochen geht es lediglich darum, aktuelle Informationen über den Flugstatus der Drohne für Dritte am Boden zugänglich zu machen.

In der bemannten Luftfahrt kommt hierzu das Automatic Dependent Surveillance Broadcast System (ADS-B) zum Einsatz. Verschiedene durch das Fluggerät gesammelte Daten (Höhe, Position, Geschwindigkeit, Flugrichtung, Flugzeugtyp, Flugzeugnummer) werden über ein standardisiertes Funkverfahren in bestimmten Abständen ausgesendet. Das ist Remote ID für Flugzeuge.

Genau dasselbe hat nun mit RID für Drohnen Einzug gehalten. Mit einem solchen Remote ID System sendet die Drohne dann in bestimmten Abständen Informationen über ihre aktuelle Situation aus und überträgt diese auf einem festgelegten Weg an eine zentrale Stelle oder an einen dezentralen Interessierten.

Umgekehrt sollen moderne Drohnen in Zukunft auch ADS-B Signale von bemannten Flugzeugen empfangen können, um nahende Flugzeuge frühzeitig zu erkennen und den Piloten zu warnen. DJI nennt diese Technologie AirSense und integriert diese seit ungefähr 2020 in allen seinen Drohnen mit mehr als 250 g MTOM.

Welche verschiedenen Systeme gibt es?

Aktuell sind zwei RID-Systemvarianten im Einsatz, die sich für verschiedene Einsatzzwecke eignen. Die Sprache ist von Broadcast Remote ID (auch Direct Remote ID) sowie von Network Remote ID. Im Folgenden setzen wir uns mit beiden Verfahren auseinander.

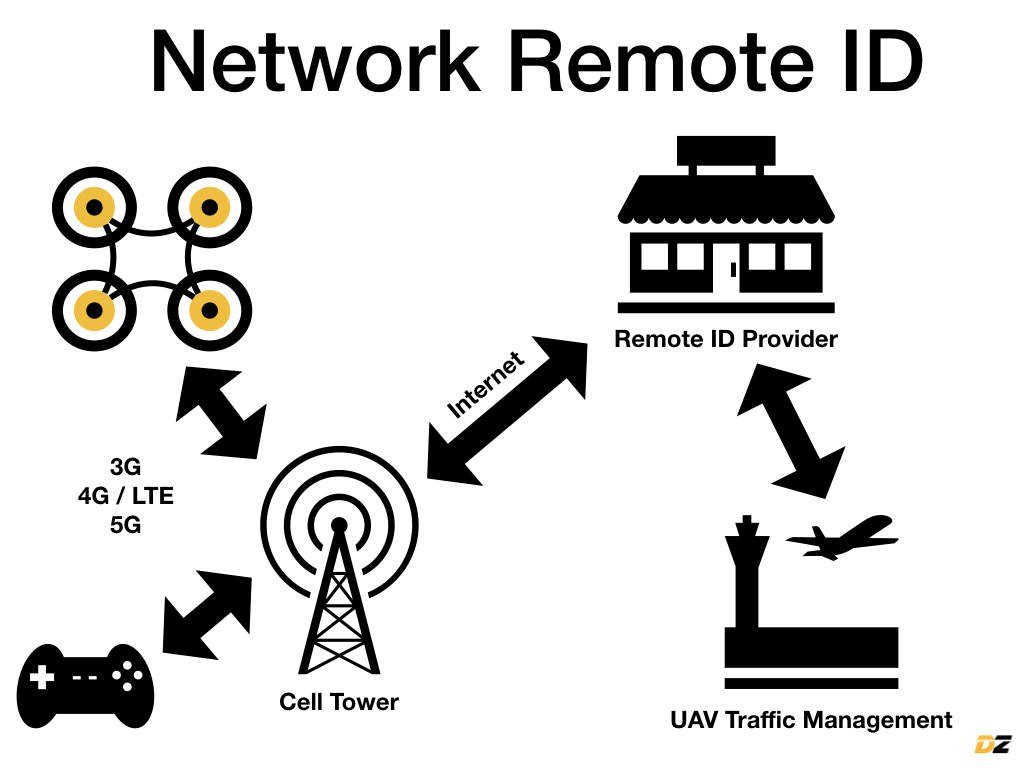

Network Remote ID (NET-RID)

Das erste System trägt den Namen Network Remote ID (kurz NET-RID oder NRI). Es handelt sich dabei um ein System, das auf eine zentrale Einheit zur Identifizierung von Drohnen setzt.

Die Drohne wird dazu i.d.R. über Mobilfunk mit dem Internet verbunden und sendet ihr Identifikationsdaten so selbstständig aus. Die Verbindung zum Internet kann auf zwei Weisen hergestellt werden: Die direkte Verbindung des Fluggerätes mit dem Internet oder die Verbindung der Fernsteuerung mit dem Internet. Im zweiten Fall werden die Telemetriedaten der Drohne dann durch den Controller weitergeleitet.

Die Informationen werden anschließend über einen Remote ID Service / Remote ID Provider gesammelt, bei dem die Drohne registriert ist. Der Provider kann staatlich oder auch ein privates Unternehmen sein.

Die Aufgabe des Providers ist es, die Daten für die Luftraumüberwachung zuständigen Stellen so zur Verfügung zu stellen, dass ein UTM möglich ist.

Broadcast Remote ID

Das zweite System hört auf die Bezeichnung Broadcast Remote ID und ähnelt sehr dem oben beschriebenen ADS-B System der bemannten Luftfahrt. Broadcast Remote ID lässt sich in Direct Broadcast Remote ID und Indirect Broadcast Remote ID unterscheiden.

Schauen wir uns zunächst das grundlegende Verfahren an: (Direct) Broadcast Remote ID oder Direct Remote ID (kurz DRI).

Hierbei ist die Drohne mit einem Sender ausgestattet, der die Remote ID Daten periodisch aber dauerhaft per Funk ausstrahlt. Personen in Empfangsreichweite können die ausgesandten Daten empfangen und sich so über den aktuellen Flugstatus der Drohne informieren.

Dazu ist nicht einmal spezieller Hardware notwendig. Die beiden definierten DRI-Standard nutzen zur Aussendung entweder Bluetoot oder WiFi. Die RID-Pakete lassen sich dann ganz einfach mit einem Smartphone empfangen.

Broadcast Remote ID ist somit ein dezentrales System, welches für Drohnen der Klasse C1, C2 und C3 direkt unterstützt wird.

Eine weitere Variante ist Indirect Broadcast Remote ID. Hierbei sendet die Drohne Informationen nicht direkt zum Zwecke der Fernidentifizierung aus. Ein Remote ID Empfänger (auch Sniffer) in Empfangsnähe ermittelt stattdessen den Kommunikationslink zwischen Drohne und Pilot. Dieser wird dann dekodiert und die Remote ID Daten werden so gewonnen.

Es handelt sich also um ein Mitlesen der Kommunikation zwischen Drohne und Fernsteuerung. Was die Drohne über diesen Link über sich preisgibt, ist letztendlich auch für die Identifizierung verfügbar.

Die so gewonnen Daten können ebenfalls für ein geografisch beschränktes UTM genutzt werden. Drohnen melden sich hierbei jedoch nicht selbstständig im UTM an, sondern werden erkannt und abgehört. DJI hatte mit seinem AeroScope ein entsprechendes Produkt im Angebot, dass die indirekte Identifikation von DJI Drohnen aus bis zu 10 km Reichweite ermöglicht.

Indirect Remote ID hat mit der Einführung der beiden DRI-Standards ASD-STAN prEN 4709-002 (EU) und ASTM F3411-19 (USA) an Bedeutung verloren.

Was sind die Vor- und Nachteile?

Nachdem wir nun die verschiedenen Arten der Remote ID Systeme betrachtet haben, stellt sich die Frage nach den Vor- und Nachteilen der beiden Varianten.

Network Remote ID Vorteile:

- ermöglicht ein reichweitenunabhängiges RID-System

- ist die Grundlage für eine zentrale Umsetzung von UTM

- liest nur Daten aus, die die Drohne aktiv zur Identifizierung aussendet

- ist prinzipiell unabhängig vom Drohnenhersteller

Network Remote ID Nachteile:

- setzt die Ausstattung der Drohne mit entsprechender Technik voraus

- bindet die Drohne / den Controller an das Internet an (potenzielles Sicherheitsrisiko!)

- verursacht zusätzliche Kosten für die Nutzung eines Remote ID Providers aufseiten des Drohnenpiloten

- ist für viele Selbstbau-Drohnen nur mit zusätzlichem Aufwand umsetzbar

- ist für aktuelle Drohnen mitunter nicht nativ nachrüstbar (Zusatzmodul erforderlich)

- die Vorteile eines zentralen Systems sind gleichzeitig dessen Nachteile (keine Redundanz, zentraler Angriffspunkt für Kriminelle, etc.)

Direct Remote ID Vorteile:

- technisch extrem einfach umsetzbar (i.d.R. über Softwareanpassungen)

- kein Mittelsmann und somit keine zusätzlichen Gebühren

- kann theoretisch auch für Selbstbauten relativ kostengünstig realisiert werden (via Zusatzmodul)

- dezentrales System mit reichweitenbeschränktem „Zuhörerkreis“ (Datenschutz)

- definierte Standards für Übertragung vorhanden (ASD-STAN prEN 4709-002 (EU) und ASTM F3411-19)

Direct Remote ID Nachteile:

- keine Lösung für ein flächendeckendes Identifikationssystem

- UTM nur geographisch beschränkt möglich (z.B. um Flughäfen)

- Indirect Broadcast Systeme sind herstellergebunden und lesen Drohnen ohne das Wissen des Piloten aus

Welche Informationen werden über Remote ID geteilt?

Die aus der Ferne über eine Drohne abrufbaren Informationen richten sich ganz nach den gesetzlichen Anforderungen. Zu diesen Daten zählen (EU):

- die aktuelle Position der Drohne

- die aktuelle Höhe der Drohne

- die aktuelle Geschwindigkeit der Drohne

- die aktuelle Flugrichtung

Mit diesen Daten könnte grundsätzlich bereits ein UTM aufgebaut werden.

Außerdem werden folgenden zusätzlichen Daten zusätzlich übermittel (EU-Standard):

- bereits zurückgelegte Flugroute seit dem Start

- Registrierungsnummer des Drohnenhalters (eID)

- Seriennummer der Drohne

- aktuelle Position des Piloten (aktuelle Position des Controllers, alternativ: Home Point der Drohne)

- Drohnenklasse

- Missionsbeschreibung

Anhand von DJI Drohnen haben wir für euch analysiert und erklärt, welche Daten in der Praxis tatsächlich übermittelt werden und wie ihr diese selbst empfangen könnt.

Wieso steht Remote ID in der Kritik?

Das gesamte Thema wurde in der RC- und Drohnen-Community – vor allem unter Hobbyfliegern – heiß diskutiert. Anlass war initial ein Verordnungsentwurf der US-amerikanischen FAA, die Remote Identification auf Network Basis vorsah. Auch in den USA entschied sich die FAA am Ende für einen DRI-Ansatz – jedoch einen flächendeckenden.

Außerdem gibt es weiterhin eine Diskussion um die Privatsphäre der Piloten und den Schutz der ausgesandten Daten. Aktuell werden auch der aktuelle Standort des Piloten (oder zumindest der Startplatz der Drohne) über das System übermittelt.

Somit haben Dritte nicht nur Informationen über die Drohne zur Verfügung, sondern auch über den Aufenthaltsort des Piloten. Was für Sicherheitsbehörden hilfreich und sinnvoll sein kann, darf Privatpersonen eigentlich nichts angehen. Viele Drohnen- und RC-Piloten äußern sich dazu besorgt, weil sie sich mit unberechtigten Beschuldigungen des illegalen Fliegens, Drohungen oder sogar Gewalt konfrontiert sehen.

Unsere Meinung: Der Standort des Piloten sollte nicht über Remote ID auslesbar sein. Die Identifikation der Drohne muss genügen, um über eine Registrierungsnummer / Seriennummer den Halter der Drohne ermitteln und im Falle eines Verstoßes kontaktieren zu können. Bei schweren Vergehen mit Gefahr im Verzog gibt es ja in jedem Fall weiterhin die Möglichkeit, die Drohne direkt abzufangen.

Welche Drohnen müssen Remote ID nutzen?

Die EASA unter dem Namen U-Space bereits ein Konzept am Start, dass die Remote ID Bestrebungen in der Europäischen Union genau umreißt. Bereits in der U-Space 1 Phase ist die sogenannte „e-identification“ (= Remote Idenfication) vorgesehen. Für die Umsetzung dieser Phase spielen die Cx-Drohnenklassen eine wichtige Rolle.

In der EU gibt es keine allgemeine Remote ID-Pflicht. Stattdessen ist die Pflicht zur Verwendung von Remote ID (DRI) an die jeweilige Zertifizierung des Drohnenmodells gebunden. Drohnen der Klassen C1, C2 und C3 müssen Remote ID unterstützen (dafür sorgt der Hersteller). Der Halter der Drohne muss zusätzlich seine eID in der Drohne hinterlegen, damit auch diese Information ausgesandt werden kann.

Für andere Drohnen (Bestandsdrohnen, Selbstbauten) kann Remote ID nur in bestimmten Fällen verpflichtend sein. Zum Beispiel dann, wenn in einer geografischen Zone geflogen werden soll, die Remote ID explizit vorschreibt.

Im kommerziellen Bereich schreitet parallel Network Remote ID weiter voran, um Drohnen direkt in das Luftraummanagement via UTM einbinden zu können.

Hier findet ihr eine Liste von DJI Drohnen, die RID nach einem der zwei verbreiteten DRI-Standards übermitteln können.

Schlusswort

Wir hoffen, euch hat dieser Artikel zum Thema Remote ID gefallen und ihr wisst jetzt, was sich hinter der Technologie verbirgt und welche Regelungen euch in diesem Zusammenhang erwarten.

Sollte dies der Fall sein, freuen wir uns darüber, wenn du den Artikel teilst. Bei Fragen oder Anregungen hinterlasse gerne jederzeit einen Kommentar. Auch freuen wir uns darüber, wenn du für den Kauf einer neuen Drohne einen unserer Partnerlinks verwendest (mit * gekennzeichnet), so erhalten wir eine kleine Provision.

Du bist von dem Inhalt begeistert und möchtest Drone-Zone.de unterstützen? Dann freuen wir uns natürlich riesig über eine kleine Zuwendung. Bei der nächsten Recherche und beim Erstellen des nächsten Artikels gibt es dann einen Becher Kaffee mehr für uns! :)

via Paypal

Werde auch gleich ein Abonnent auf Facebook und verpasse zukünftig keine News und Artikel mehr!

Id Übertragung ausschalten mavic 2Pro?????????

Hallo Rudi,

was genau meinst du?

Viele Grüße,

Nils

Hi,

möchte ein paar Infos aus diesem Artikel in meine Abschlussarbeit einbeziehen. Kannst du mir vlt. die Quellen für diesen Artikel nennen?

Mfg

Hi Momo,

vieles davon ist aus eigenen Überlegungen entstanden. Das Lesen der US FAA-Vorschläge und Papiere aus von der EASA zum Thema U-Space geben sicherlich auch einiges her.

Viele Grüße,

Nils

Hallo und guten Abend Nils,

erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Tips.

Ich habe mal eine Frage:

Letzte Woche habe ich eine DJI Mavic Air 2 gebraucht erworben.

Die Drohne habe ich zusammen mit der Smart-Fernsteuerung erhalten.

Ich habe mich ordentlich bei DJI angemeldet und die Fly-App entsprechend auf meinen Namen umgestellt.

Aber immer wieder taucht der Name vom Vorbesitzer auf, wie kann ich die Mavic komplett auf mich anmelden und wie verhält sich das mit dieser Remote-ID die wird dann doch sicher noch über den Vorbesitzer übertragen???

Vielen Dank.

Gruß Edgar

Hallo Edgar,

wo genau taucht denn der Name des Vorbesitzers auf? Du kannst den Smart Controller in den Systemeinstellungen komplett zurücksetzen. Dabei werden alle Daten auf dem Controller gelöscht (was nicht weiter schlimm ist, wenn du bisher nicht viel damit gemacht hast und die Daten von deinem DJI Account kennst).

Achte dabei auch darauf, dass du eine eventuell in den Controller eingelegte microSD-Karte entfernst (die Daten bei Bedarf sicherst) und diese am PC als exFAT oder alternativ in der Drohne formatierst, bevor du sie wieder in den Controller legst.

Danach sollte nach der Anmeldung mit deinem Account in der DJI Fly App keine Spuren mehr vom Vorbesitzer zu finden sein. Du musst die Drohne dann mitunter neu mit dem Smart Controller verbinden. Die Drohne selbst übergibt dann immer den Namen, den man ihr bisher gegeben hat an den Controller. Den kannst du aber bei jedem Verbinden neu vergeben. Bei Bedarf könnte man noch die Firmware über den PC neu auf die Drohne aufspielen (via DJI Assistant 2), das dürfte aus meiner Sicht aber eigentlich nicht notwendig sein.

Die Mavic Air 2 überträgt meines Wissens noch kein standardisiertes Remote ID-Signal.

Falls ich dich missverstanden haben sollte, musst du bitte noch einmal ganz genau beschreiben, wo du Spuren vom Vorbesitzer findest. :)

Viele Grüße,

Nils

Hallo zusammen,

Wie sieht das ganze bei einer DJI Mavic Air1 aus? Hier habe ich aktuell keine Möglichkeit die Remote ID einzugeben.

Hallo Helmut,

die Mavic Air 1 ist ja eine Bestandsdrohne (also eine Drohne ohne Cx-Zertifizierung). Hier gibt es keine allgemeine Pflicht für Remote ID. Diese gilt derzeit meines Wissens nach nur für C1, C2 und C3 Klassen der Fall.

Viele Grüße,

Nils